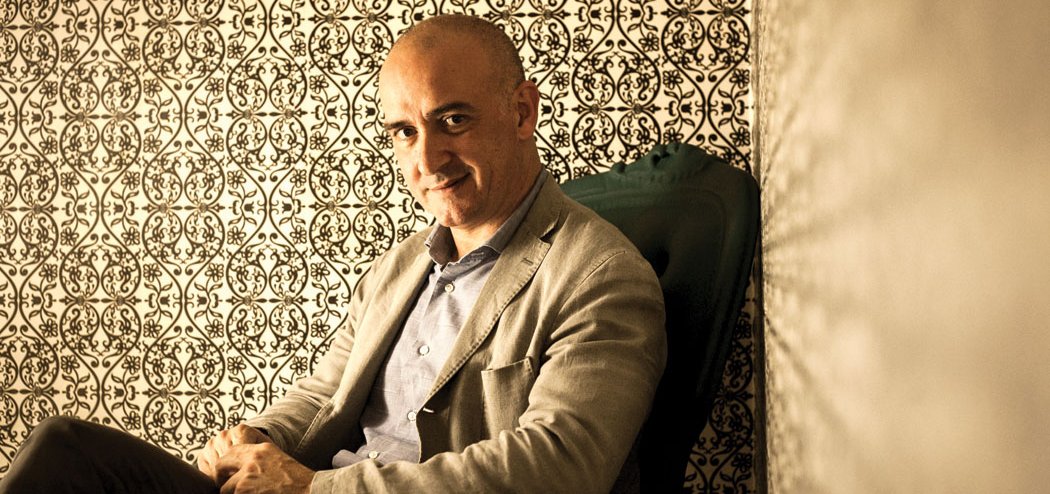

Qual è il rapporto tra filosofia e cibo? Si può parlare di stato dell’arte anche quando si parla di enogastronomia? Sono solo alcune tra le riflessioni che ogni appassionato e conoisseur del mondo enogastronomico si è posto almeno una volta. Riflessioni che per il filosofo e saggista Nicola Perullo sono diventate oggetto di insegnamento all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ottenendo la cattedra per Estetica e filosofia del gusto, ed Etica ed estetica del cibo.

Il percorso accademico di Nicola Perullo, iniziato con un dottorato in estetica a Pisa, si è intrecciato fin da subito con la sua passione per il cibo, seguendo un percorso indipendente ma strettamente legato al movimento Slow Food. Questo viaggio lo ha portato a diventare una figura chiave nella costruzione di una delle colonne portanti dell'Università di Pollenzo: la gastronomia vissuta come esperienza del gusto, con un approccio dato dalla percezione, meglio detto come estetica del gusto.

Le sue riflessioni saranno anche la traccia di un dialogo all’insegna di un altro modo di pensare il cibo e il vino.

Com’è iniziata la tua ricerca di pensiero nel mondo enogastronomico e come si è evoluta nel tempo?

Quando mi sono affacciato a questo mondo ero ancora studente di filosofia. Iniziato un po’ per caso, un po’ per curiosità, ancora non sapevo che la gastronomia mi avrebbe accompagnato durante tutta la mia carriera accademica fino a diventare essa stessa materia di studi e di insegnamento. Il primo approccio è stato quello degustativo, sia per quel che riguarda il vino che la cucina. Approccio che, col tempo, mi ha aperto le porte del circuito enogastronomico di Slow Food, permettendomi di diventare fiduciario prima e poi governatore, oltre che di collaborare alla stesura di alcune delle loro guide e di quelle di Gambero Rosso. A quel punto l’opportunità di avviare una carriera accademica all’Università degli Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e l’unione delle mie due grandi passioni: gli studi filosofici e il pensiero gastronomico.

Già nel 1993, si era imbattuto in Arcigola, l'associazione che sarebbe poi diventata Slow Food, mentre si dilettava a scrivere recensioni enogastronomiche per pochi amici, e seguiva con interesse le lezioni di Sandro Sangiorgi sul vino, finché il suo cammino non lo ha condotto inevitabilmente a Bra e all'incontro con Carlin Petrini. Quando, nel 2002, Petrini stava dando vita all’Università di Scienze Gastronomiche, fu coinvolto, allora ancora ricercatore, nella creazione della prima istituzione universitaria dedicata interamente al mondo del cibo, fino ad arrivare ad oggi, diventandone neo rettore.

Nei tuoi scritti a chi ti rivolgi? Chi è il tuo pubblico di riferimento se c’è?

I miei scritti nascono senza intenzione. Seguono il fluire di una mia esigenza in quel momento, a prescindere dal mio pubblico di lettori. In generale, penso che fare filosofia non sia diverso dal fare arte. Anch’essa è una forma di espressione, e come tale risponde ad un bisogno di comunicare. Il fatto che ci sia qualcuno la recepisca e l’apprezzi è un arricchimento in più.

Qual è l’urgenza che ti spinge a trattare un determinato tema? Come nasce il tuo processo di scrittura?

Scrivere è un modo per me di esteriorizzare ed esternalizzare una serie di contenuti ed espressioni che altrimenti non saprei come tirare fuori. I libri sono a tutti gli effetti opere e come tali, una volta che vengono messi nel mondo, sono autonomi e hanno vita propria. Ci sono libri, per esempio, che dopo anni di vita silente tornano alla ribalta perché apprezzati dal pubblico in quel momento, anche se li avevo scritti anni prima. Per quel che riguarda il processo di scrittura penso che, portandolo su un piano agroalimentare, si possa paragonare alla rotazione colturale di un terreno dove le idee sono i semi che germoglieranno per diventare i frutti. C’è un momento per seminare e coltivare il campo, ad esempio attraverso la lettura. A questo deve seguire un momento di raccolta dei frutti. A differenza del campo però, non ci sono tempistiche precise, bisogna sentire quando è il momento giusto.

Se si riuscisse a riassumere con un fil rouge i pensieri che caratterizzano l tuo modo di vedere le cose quali sarebbero?

Ci sono tre grandi filoni che hanno caratterizzato il mio pensiero filosofico dagli inizi fino ad ora. Grazie a maestri come Jaques Derrida e Ludwig Wittgenstein, i miei primi anni sono stati caratterizzati da una filosofia di tipo anti essenzialista e costruttivista. Dopo aver trascorso anni ad approfondire queste tematiche mi sono avvicinato all’estetica, secondo pilastro del mio fil rouge: una filosofia dei sensi e del sentire dove sensibilità e corporeità sono stati una scintilla per indagare la questione del gusto e della gastronomia in senso filosofico. Negli ultimi anni invece il mio interesse per i sensi è mutato, spingendosi verso un interesse più di natura olistica della relazione e dell’importanza anche di ciò che non è sensibile.

Nella dialettica tra gusto ed estetica, dove si colloca l’esperienza?

Il concetto di "Gusto come esperienza" viene esplorato in un libro del 2010, che sostiene come il gusto non sia solo un senso isolato, ma un'esperienza complessiva che coinvolge tutti i sensi e va oltre, includendo anche fattori come l’ambiente circostante. Non è possibile separare il gusto dall'esperienza, perché il gusto è, di fatto, esperienza stessa. Esso si configura come un canale sensibile e sensoriale attraverso cui viviamo esperienze complesse. Non si tratta solo di un rapporto meccanico tra il soggetto e ciò che esso percepisce. L'esperienza, infatti, è un sentire profondo, un modo di vivere la realtà con piena consapevolezza della propria esistenza, e questa consapevolezza precede persino l’attivazione dei singoli sensi.

Oggi si tende a suddividere il sentire in varie categorie sensoriali, in realtà il sentire è unitario e globale. Sempre oggi, il termine "esperienza" viene spesso usato in modo impreciso. Si parla spesso di "fare un’esperienza" come se esistesse una parte della vita che ne fosse priva, e che solo in determinati momenti si possa vivere un’esperienza. Ma la verità è che tutto è esperienza, anche se talvolta non ne siamo consapevoli. Per esempio, si parla spesso di “esperienze immersive”, ma quindi cosa sarebbe un'esperienza "emersiva"? Forse per immersiva si tratta dell'esperienza in cui ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo? Anche nei momenti di passività, come quando sembriamo subire gli eventi, stiamo comunque facendo esperienza. I sensi sono canali attraverso cui ci appoggiamo in determinati momenti, ma sono spesso classificati in modo frammentato, come se si potesse isolare un'esperienza sensoriale, ad esempio quella olfattiva, dal resto delle percezioni. Tuttavia, la realtà è molto più complessa. Ad esempio, quando annusi un vino, oltre all’olfatto, ci sono anche altre percezioni in gioco: la luce intorno a te, le persone che ti circondano, e così via. La tendenza odierna verso la compartimentazione è fuorviante, perché nessun gusto, nessuna percezione sensoriale, può esistere senza un contesto globale.

Cosa intendi quando dici che il gusto non è un senso ma un compito?

Per "compito" intendo che il gusto non va concepito come un dato acquisito o un elemento statico. Al contrario, è un'attività costante, una responsabilità che emerge nel momento in cui si crea una relazione consapevole con ciò che gustiamo. Il gusto non è qualcosa di automatico, ma una scelta che facciamo ogni volta, un atto di responsabilità verso ciò che decidiamo di apprezzare. Il "buono", infatti, non è un punto di partenza, ma un punto d’arrivo, una qualità che si costruisce attraverso il rapporto tra il soggetto e l’oggetto del gusto.

Questo concetto include anche la capacità di riconoscere che il "buono", il "bello" e il "bene" sono relazioni, che si stabiliscono quando troviamo una risonanza con ciò che percepiamo. Ovviamente, ci sono diversi livelli di consapevolezza: tutto può sembrare uguale, ma in realtà ogni esperienza è relativa a chi la vive.

Ad un certo punto della mia carriera e della mia vita, ho capito che attribuire punteggi o convenzioni oggettive a un'esperienza soggettiva non aveva molto senso. Ciò viene fatto per ragioni comunicative, per stabilire un linguaggio comune che permetta alle persone di confrontarsi su ciò che sentono, creando standard condivisi. Ma c'è anche una componente di mercato: si vogliono creare dei metri di giudizio che sembrino coerenti con i prezzi e le regole commerciali. Tuttavia, questa standardizzazione a volte perde di vista la complessità delle esperienze individuali. Ad esempio, degustare cinquanta vini in un giorno non permette di apprezzarli pienamente: si finisce per premiare aspetti come la concentrazione o la struttura, seguendo criteri che risalgono all'epoca post-bellica e alla produzione industriale del vino, con parametri specifici come l’assenza di difetti.

Cosa pensi dello stato attuale del mondo enogastronomico e in che direzione si sta evolvendo?

Non seguo molto da vicino gli ultimi sviluppi del settore enogastronomico; quindi, non sono sempre aggiornato sulle novità. Tuttavia, posso notare una crescente tendenza alla digitalizzazione, e chi non segue questi cambiamenti rischia di perdersi ciò che succede e rimanere fuori. Al contrario, il mondo editoriale sembra essere in crisi, in una fase di regressione. Dal mio punto di vista, l’edonismo che caratterizzava la critica enogastronomica fino a qualche decennio fa, basata sul piacere e sull'intrattenimento, sta perdendo terreno. Sempre meno persone si dedicano a questa visione "edonistica". Il settore enogastronomico è, in fondo, una bolla relativamente piccola. Chi vi è immerso tende a pensare che sia molto più grande di quanto non sia realmente, ma se lo si confronta con altre discipline, come la fisica quantistica o la musica dodecafonica, ci si rende conto che l’interesse è limitato. È una bolla che, per chi ci vive dentro, sembra vastissima, ma non lo è.

Per te il vino è l’incontro con il vino. Non esiste il vino in sé, ma soltanto l’incontro con esso. Cosa intendi per vino come relazione? E come definiresti la tua relazione con il vino?

La mia relazione con il vino è cambiata molto nel tempo. Oggi ho un rapporto più selettivo, più intimo, meno orientato alla scoperta. Non ho mai amato essere un degustatore nel senso tradizionale, se non per un breve periodo, perché trovavo stancante l'idea di dover assaggiare molti vini in un breve lasso di tempo. Ora bevo solo ciò che mi piace davvero, cose che trovo interessanti e particolari. Il mio consumo si è molto ridotto in termini quantitativi, e se non trovo qualcosa che mi colpisca, bevo semplicemente acqua. Non mi interessa più esplorare nuove cantine o produttori, ma preferisco coltivare le conoscenze che ho già, anche per mancanza di tempo.

Quale dei tuoi libri consiglieresti a una persona che vuole avvicinarsi al mondo gastronomico oggi?

Dal punto di vista della completezza, suggerirei "Scritti gastronomici corsari", perché tratta una vasta gamma di argomenti. Se invece si cerca qualcosa di introduttivo, consiglierei "Per un’estetica del cibo" del 2006, che è molto accessibile, o "Il gusto come esperienza". Per chi già conosce il tema e vuole approfondire il mio punto di vista, "Scritti gastronomici corsari" è sicuramente il libro giusto. In caso di dubbi, leggeteli tutti!

Altri articoli

-

GeniusL’innovazione tecnologica al servizio dell'elicicoltura: la storia di Tenuta Il Nibbiodi Redazione

GeniusL’innovazione tecnologica al servizio dell'elicicoltura: la storia di Tenuta Il Nibbiodi Redazione26 Novembre 2024 -

GeniusLa sintropia, secondo Giorgio Mercandellidi Isotta Rosboch

GeniusLa sintropia, secondo Giorgio Mercandellidi Isotta Rosboch11 Novembre 2024 -

GeniusIl nuovo rooftop bar toscano che ha dedicato la sua intera drink list al Caravaggiodi Giacomo Iacobellis

GeniusIl nuovo rooftop bar toscano che ha dedicato la sua intera drink list al Caravaggiodi Giacomo Iacobellis30 Ottobre 2024